La pratique du breton de l'Ancien Régime à nos jours

la-pratique-du-breton.org

La thèse de Fañch Broudic en accès libre

Introduction générale

Pour une sociolinguistique historique

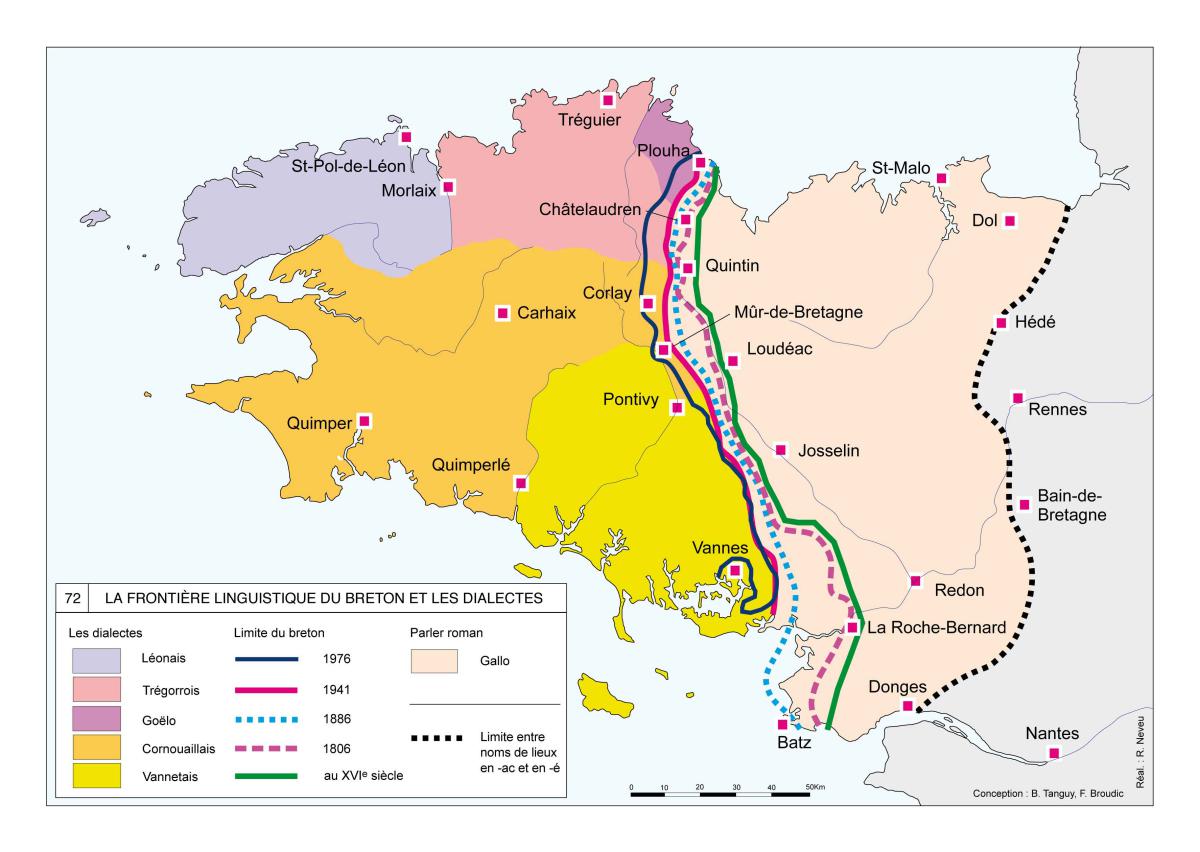

Évolution de la limite linguistique entre Haute et Basse-Bretagne du IXe siècle à la fin du XXe siècle.

Lire : le cadre géographique de notre recherche, en bas de page

Source : Atlas d'histoire de Bretagne, dir. Bernard Tanguy et Michel Lagrée. Morlaix, Skol Vreizh, 2002, p. 158-159, carte 72.

Les signes qui témoignent que l'on parle à l'ouest de la Bretagne une langue qui n'est pas le français

S'il est un sujet qui, en Bretagne, et singulièrement en Basse-Bretagne, ne laisse personne indifférent, et peut même susciter les passions, c'est à l'évidence la langue bretonne. Si certains sont tentés de minimiser la réalité qu'elle représenterait toujours, d'autres affirment son existence avec véhémence s'il le faut, et réclament avec force qu'on en respecte les droits. Les uns et les autres, en tout cas, s'interrogent sur les chances concrètes de survie du breton.

De fait, l'on peut aujourd'hui traverser la Bretagne de part en part, ou même y séjourner quelque temps, sans entendre parler le breton. Il serait, par contre, désormais bien difficile de voyager en Basse-Bretagne en ne s'exprimant qu'en breton exclusivement. Les signes extérieurs ne manquent pas, pourtant, qui témoignent que l'on parle à l'ouest de la Bretagne une langue qui n'est pas le français. La toponymie et l'anthroponymie sont bien connues. Mais il est aussi des enseignes de magasins[1], des noms de maisons[2] ou de bateaux[3] bretons et des campagnes publicitaires[4], etc., qui continuent d'être rédigés en breton.

En Bretagne, la question linguistique présente un caractère d'acuité et d'actualité tout à la fois. Le breton fait en permanence l'objet de débats, mais également de prises de position (de la part d'associations culturelles, d'organisations syndicales ou politiques, d'élus, voire des pouvoirs publics…), de démarches ou même de manifestations[5]. Il n'est guère de semaine que la presse n'ait à diffuser des informations relatives à la langue bretonne, à son enseignement, à sa présence dans les médias, etc. : sur une période d'un mois, du 16 octobre au 15 novembre 1982, ce sont 34 chroniques ou articles différents qu'ont publiés les deux principaux quotidiens de la région sur ce thème, soit une moyenne de plus d'un article par jour de parution. Dix ans plus tard, « Ouest-France » en publie cinq en deux jours (les 4 et 5 décembre 1992). L'importance de la production journalistique témoigne d'un certain niveau de préoccupation : la langue bretonne est, d'évidence, l'un des thèmes les plus présents de l'actualité régionale. La question linguistique est, à bien des égards, incontournable en Bretagne.

Même si la France « est l'exemple d'un territoire national à base pluriethnique où l'unification linguistique a été poussée bien plus loin que dans la plupart des États à base ethnique plus homogène[6] », à la fin du XXe siècle, cette unification n'est toujours pas achevée. Il est assurément impossible de déterminer à quel moment les langues de France, par exemple le breton, pourraient être amenées à disparaître, mais l'on ne peut exclure que ce processus puisse un jour parvenir à son terme. Les défenseurs les plus actifs de la cause bretonnante eux-mêmes sont bien conscients que « le point zéro[7] » pourrait bien, un jour, être atteint : pour eux, le breton est aujourd'hui en danger de mort : « ce sera la reconquête ou le tombeau », écrit par exemple Jorj Gwegen, dans un livre paru ien 1975[8].

Pourtant, parallèlement à ce constat, et paradoxalement, de nombreux discours font état d'observations contraires. Des propos, officiels aussi bien que militants, se réfèrent ainsi plus ou moins explicitement au « développement de la langue bretonne ». C'est l'italien Ricardo Petrella qui publie en 1978 un livre dont le titre est explicite : « La renaissance des cultures régionales en Europe[9] ».

Per Denez, le leader du mouvement culturel nationaliste, parle du « renouveau » intervenu depuis 1968 :

« le renouveau se faisait sentir partout, et d'abord dans les formes d'expression les plus aisément accessibles — par exemple la musique et les festou-noz — mais aussi dans le mouvement de défense et d'apprentissage de la langue bretonne[10] ».

F. Morvannou, pour sa part, analysant le « regain certain » dont bénéficie la langue bretonne dans l'opinion publique, affirme que « les jeunes redécouvrent la langue[11]… ».

Le texte de couverture du livre de J. Gwegen, « La langue bretonne face à ses oppresseurs[12] », est encore plus symptomatique de cet état d'esprit, et il vaut, pour cela, d'être largement cité :

« alors que les prophètes de malheur prédisaient sa mort prochaine, la langue bretonne marque des points. Des cours de breton sont donnés jusque dans les plus petites villes du pays et s'introduisent peu à peu dans les écoles. Une riche production littéraire a vu le jour. Des enfants, de plus en plus nombreux, sont à nouveau élevés en breton (…). Grâce à Stivell et à d'autres chanteurs, la langue et la musique bretonnes que l'on disait moribondes, partent à la conquête des grandes capitales européennes, à commencer par Paris. Nous assistons à un phénomène en apparence surprenant : un réveil se produit à deux pas de la tombe. Une véritable lame de fond secoue la Bretagne (…) ».

Tout le monde, en tout état de cause, considère aujourd'hui le breton comme une langue minoritaire, ou encore comme la langue d'un peuple minoritaire. L'épais dossier publié en 1973 par « Les Temps modernes » sous la direction d'Yves Person, s'intitule « Minorités nationales en France[13] » et inclut bien entendu la Bretagne. Plus récemment, le rapport Giordan, rédigé en 1982 à la demande du ministre de la Culture, se proposait de définir « une politique de réparation historique pour les langues et cultures minoritaires[14] ». Michel Tozzi, en évoquant le droit à la différence dont la langue bretonne devrait légitimement bénéficier, admet qu'

« un certain nombre de régions de l'État français répondent à la définition qui est généralement donnée des “minorités nationales” : une histoire (…), l'existence d'une langue et d'une culture différentes de la langue et de la culture nationales[15] ». Petrella, s'il parle de « langues régionales », raisonne en termes de « peuples minoritaires[16] ».

Minoritaire, le breton l'est, certes, sur le territoire de l'État français. La zone dans laquelle on le parle correspond à moins de trois départements, soit à moins de 3 % du territoire national, comme à moins de 3 % de la population de la France entière.

Minoritaire, il l'est aussi, désormais, dans la zone même où on le parle. Il est notoire qu'aujourd'hui ceux qui savent encore le breton sont moins nombreux que ceux qui ne le savent pas. Que ceux qui le savent s'en servent de moins en moins. Que le nombre de ceux qui le savent est en régression constante, au point que, selon les chiffres les plus récents, il n'est plus parlé, en Basse-Bretagne même, que par quelques centaines de milliers de personnes, les estimations allant… « de moins de 100 000 jusqu'à plus d'un million » de personnes[17] !

Mais le breton n'a pas toujours été une langue minoritaire dans la zone même où on le parle. Ce n'est qu'aux alentours de la Première Guerre mondiale qu'il a cessé d'être la seule langue connue de la majorité de la population de la Basse-Bretagne. Et ce n'est que tout récemment, dans les années 1970, qu'il n'a plus été connu de la majorité de la population en Basse-Bretagne. Il est désormais difficile, pour beaucoup, d'imaginer que l'on entendait surtout parler breton, en dehors des villes les plus importantes, jusqu'aux années 1950. Il est encore bien moins aisé de se substituer rétrospectivement à Prosper Mérimée, voyageant en Bretagne en 1835, et obligé d'apprendre ne serait-ce qu'une phrase de cette

« langue que le diable a inventée (…) Lavarèt d'in pélèc'h azo unenbennak ago zéfé gâllec ? Voilà tout ce que j'ai pu apprendre à dire en m'écorchant le gosier : Dites-moi où il y a quelqu'un qui parle français[18]… ».

Pallier la pénurie de chiffres

Il est pourtant communément admis que l'on ne dispose pas de données précises et actualisées, ni pour le présent ni pour le passé, sur le nombre des bretonnants. C'est Per Denez qui souligne que le nombre des bretonnants, « d'ailleurs inconnu », étant à la baisse, « on en est donc réduit, en ce qui concerne la pratique du breton, à des conjectures, des évaluations qui, bien souvent, sont la projection, parfois non consciente, sur la réalité du choix culturel du descripteur[19] ». Yann-Ber Piriou écrit également : « l'Etat n'a donc jamais jugé utile de recenser ceux qui dans les départements de l'Ouest, utilisent autre chose que le français. Aussi en est-on réduit à des estimations[20]…». J. Le Dû et Y. Le Berre considèrent aussi que « rares » sont les sources disponibles sur la pratique quotidienne du breton[21]. Les spécialistes de sociolinguistique ne peuvent que reprendre à leur compte les assertions contenues dans les études publiées par les Bretons eux-mêmes : F. Laroussi et J.B. Marcellesi insistent ainsi sur la « pénurie de chiffres » qui prévaut, non seulement pour la langue bretonne, mais, de manière générale, pour toutes les langues de France[22].

Il n'est pas d'usage en France, c'est vrai, de poser des questions quant aux pratiques linguistiques dans le cadre des recensements généraux de la population. L'absence de toute question relative à la pratique du breton a maintes fois été critiquée. Déjà, à l'occasion du recensement de 1982, un mot d'ordre de boycott avait été lancé pour ce motif par quelques associations bretonnantes : il a été repris plus vivement encore lors du recensement de 1990. Si, à l'occasion des recensements, l'on avait cherché à connaître le nombre de personnes sachant le breton, nous aurions effectivement pu disposer d'un chiffre précis. Aux USA, l'on sait que 32 722 personnes y résidant ont déclaré le breton comme langue maternelle au recensement de 1970[23]. La réponse à une question identique, en France, ne serait certes pas sans intérêt, puisqu'elle pourrait être croisée avec toutes sortes d'autres données, telles que l'âge, la zone de résidence, la profession, etc. Il est donc à souhaiter qu'elle puisse être posée lors des prochains recensements.

Il ne faut cependant pas méconnaître que l'intérêt en serait forcément limité, dans la mesure où, par le moyen d'un recensement, l'on ne peut prétendre à une saisie suffisamment détaillée et pertinente de la réalité des pratiques linguistiques. W.F. Mackey, de l'Université Laval à Québec, l'a souligné : « venant surtout des recensements décennaux, les statistiques nous apportent peu d'informations, puisque les renseignements demandés au public se limitent à une ou deux questions simples et forcément ambiguës[24] ». Le besoin d'évaluation ou de quantification existe pourtant : « quand on songe à l'importance d'une langue, ce qui vient d'abord à l'esprit, c'est certainement le nombre de personnes qui la parlent[25] ». Cette autre observation de l'éminent directeur du Centre International de Recherche sur le Bilinguisme s'applique bien sûr au breton comme à n'importe quelle langue. Et l'argument démographique est utilisé, entre autres, explicitement ou implicitement, aussi bien par ses défenseurs que par ses détracteurs.

Notre recherche n'a pas pour objet de se situer entre les uns et les autres. Elle vise, en premier lieu, à déterminer le nombre de personnes qui, à différentes dates, ont su le breton, et combien le savent toujours aujourd'hui. L'on a trop souvent dit et répété que l'on ne savait rien sur le niveau de pratique du breton ni pour le passé ni pour le présent. Or, contrairement aux idées reçues, l'on peut disposer, pour les différentes périodes qui nous séparent de la Révolution française, de données qu'il importe d'analyser et qui peuvent apporter un éclairage pertinent sur le niveau de pratique du breton. Ces données proviennent des sources les plus diverses. Ce sont :

L'exploitation systématique de toutes ces sources documentaires nous conduira à proposer une évaluation du niveau de connaissance et de pratique du breton, pour toute la période contemporaine. Il s'agit en quelque sorte de collecter tout un corpus que l'on pourra considérer comme une série de photographies de l'état de la langue bretonne à différentes dates, du point de vue de la sociolinguistique : il s'agit, autrement dit, d'en établir la démographie historico-linguistique. Les données que nous aurons rassemblées dans ce corpus devraient dès lors permettre de savoir comment, pour la période contemporaine, le breton et le français ont coexisté dans la moitié occidentale de la Bretagne, l'un passant du stade de langue de la quasi-totalité de la population à celui de langue la moins pratiquée, l'autre suivant le mouvement inverse.

Non que les explications sur le processus de minoration du breton fassent défaut : tout ouvrage ou tout article traitant de la situation du breton ne manque pas de fournir une version particulière des raisons pour lesquelles la pratique du breton est en régression et d'en désigner les causes ou les responsables. Mais ayant établi les faits, nous pourrons définir une chronologie et, dès lors, envisager une nouvelle présentation des différents facteurs qui sont intervenus pour transformer la pratique du breton depuis deux siècles, mais aussi des causes qui, en dernière analyse, peuvent faire comprendre pourquoi et comment, dans cet espace de temps, la langue régionale a dû céder devant la langue nationale. Précisons que notre propos s'applique essentiellement au devenir de la langue bretonne, et qu'il n'est donc pas, directement du moins, d'analyser le processus de pénétration du français en Basse-Bretagne.

Un processus de minoration

Faut-il déjà qualifier ce processus ? Nous venons d'utiliser, délibérément, l'expression « langue régionale » pour nommer la langue bretonne, par opposition à la « langue nationale » qu'est le français. Nous n'ignorons évidemment pas que bien d'autres appellations sont préconisées pour nommer les langues telles que le breton : langues dominées, langues minoritaires, etc., et Jean-Baptiste Marcellesi en fait une critique pertinente pour leur préférer le terme de langues minorées :

« La dénomination par langues régionales, purement géographique, a l'inconvénient de masquer justement les problèmes posés par la recherche et l'affirmation d'identités culturelles. Langues dominées met uniquement l'accent sur les ressorts politiques qui infériorisent tel ou tel système linguistique et a pour inconvénient de substituer au couple classe dominante/classe dominée, le couple langue dominante/langue dominée. Langues minoritaires se réfère à l'espace national pour des systèmes souvent encore heureusement majoritaires dans leur espace propre. Langues minorées au contraire refère au processus de minoration par lequel des systèmes virtuellement égaux au système officiel se trouvent cantonnés par une politique d'État certes, mais aussi par toutes sortes de ressorts économiques, sociaux dans lesquels il faut inclure le poids de l'histoire, dans une situation subalterne, ou bien sont voués à une disparition pure et simple[26] ».

Ce qui est arrivé au breton, et que nous venons de dire en d'autres termes, est très exactement ce « processus de minoration » qui l'a conduit, au fil du temps, à se trouver en « situation subalterne ». Mais s'il importe de ne pas ignorer la nature du phénomène dont il s'agit — et c'est précisément lui que nous visons, pour notre part, à analyser ici — il ne paraît pas indispensable de changer de terminologie. Ce débat sur le statut théorique des langues autres que le français et qui sont parlées sur le territoire national est — en raison de la complexité historique et politique du problème en France, en raison aussi de la multitude des notions qui interfèrent — typiquement français, ou… breton. À la liste établie par J.B. Marcellesi, il convient en effet d'ajouter la dénomination de langue nationale que certains ont hardiment adoptée par rapport à la langue bretonne[27].

Du point de vue de la recherche, langues minorées paraît assurément la formulation la plus adéquate : elle traduit au mieux, à la fois l'histoire qui a fait de ces langues ce qu'elles sont désormais et leur situation présente. Mais quinze ans après avoir été proposée, elle ne s'est malheureusement pas imposée. Les termes les plus couramment utilisés sont langues régionales et langues minoritaires. L'objection de J.B. Marcellesi à l'égard de ce dernier ne tient plus, dans le cas du breton tout au moins : il est effectivement devenu minoritaire dans la zone même où on le parle. S'il est exact que l'expression langues régionales occulte les problèmes que la recherche a pour vocation de se poser et qu'elle apparaît de ce point de vue antinomique par rapport à langues minorées, elle n'a pas qu'une connotation géographique : la région, depuis longtemps déjà, n'est pas seulement un territoire, elle est aussi une identité. Les deux mots accolés peuvent bien impliquer l'idée d'une limitation : le fait est que l'usage social du breton concerne un espace, plus restreint à tous égards que celui du français avec lequel il est en concurrence. Toujours est-il que l'expression "langues régionales" s'est imposé depuis les années 1960 et que le grand public considère bien le breton comme une langue régionale. Dans ce contexte, il ne nous paraît pas incongru de continuer à nous servir de l'expression la plus couramment utilisée à ce jour[28].

Analyser la situation bretonne en termes de diglossie

Tant qu'à évoquer ces problèmes qui ne sont pas que de terminologie, nous pouvons aussi nous interroger sur l'opportunité qu'il pourrait y avoir à définir la situation bretonne en termes de diglossie. Depuis que l'article de Charles Ferguson l'a imposé en sociolinguistique en 1959[29], diglossie désigne l'usage différencié de deux variétés d'une même langue, l'une caractérisant les usages au quotidien (variété L, low), l'autre s'imposant comme norme officielle (dans l'enseignement, au tribunal, dans la presse, etc. : variété H, high). Par extension, et en s'appuyant sur les travaux d'auteurs tels que J. Gumperz et J. Fishman, l'on entend par diglossie

« une situation sociolinguistique où s'emploient concurremment deux langues de statut socioculturel différent, l'un étant un vernaculaire, c'est-à-dire une forme linguistique acquise prioritairement et utilisée dans la vie quotidienne, l'autre une langue dont l'usage, dans certaines circonstances, est imposé par ceux qui détiennent l'autorité[30] ».

Sur la stricte base de cette définition, le terme caractérise exactement la situation de la langue bretonne vis-à-vis du français en Basse-Bretagne, jusqu'à une époque assez récente. Mais le breton n'étant généralement plus que le moyen d'expression occasionnel de la plupart de ceux qui le parlent, doit-on considérer que diglossie n'est plus approprié à la description de la situation dans laquelle il se trouve, ou doit-on en étendre le sens ?

À vrai dire, le terme diglossie a été employé selon bien des acceptions, et plusieurs auteurs, notamment A. Tabouret-Keller et G. Kremnitz[31], se sont attachés à en analyser les emplois souvent divergents. Kremnitz en particulier souligne combien « la diglossie est une situation extrêmement mouvante ». Il est certain que dans le cas du breton, ainsi que nous allons l'analyser, elle est évolutive : en l'espace de deux siècles, la pratique du breton s'est singulièrement transformée. La diglossie breton-français n'est donc pas de même nature à la fin du XVIIIe siècle et en cette fin de XXe siècle.

De surcroît, ce n'est que depuis une quinzaine d'années que le terme s'est répandu, et A. Tabouret-Keller admet que l'on aurait peut-être pu s'en passer, soulignant même à propos de deux articles précisément consacrés à la situation du breton qu'on pouvait la décrire « de manière tout à fait claire sans l'appui de notre terminologie ». Le problème est que bien des préoccupations (épistémologiques, politiques, identitaires, etc.) interfèrent, et le professeur de l'Université de Strasbourg en vient à poser la question de savoir « jusque à quel point la situation des minorités linguistiques en France est-elle exceptionnelle ? », tout en considérant qu'« il n'y a effectivement pas de compréhension du langage sans la prise en compte des facteurs sociaux ».

Dans le même numéro de la revue « La linguistique », A. Martinet se prononce pour une prise en compte « dynamique » des faits. Reprenant à son compte la formule de Fishman (« qui parle quelle langue, à qui et quand »), il inventorie la batterie de questions à poser dès qu'il s'agit d'étudier une situation de « plurilinguisme collectif » : le nombre d'idiomes en présence, l'importance numérique des usages, la différenciation des usages, le degré d'unité de la langue L, les différences d'âge, etc. Il invite également à observer si l'on va vers l'élimination graduelle du vernaculaire, le recul de la « langue supérieure », ou la fusion des deux langues. Il suggère par là que l'on prenne en compte l'évolution des pratiques linguistiques sur longue période, mais alors que, selon lui, « il convient de confronter la situation linguistique à tous les critères distinctifs dégagés par les sociologues », il ne préconise pas explicitement de faire appel à une discipline comme l'histoire dans le but de parvenir à la compréhension générale des phénomènes en cause. Autrement dit, sa méthode s'inscrit plus dans l'observation du présent que dans la mise en relation du présent et du passé.

André Martinet développe en outre sa réflexion sur la base du postulat selon lequel « la tendance à la réduction et à l'élimination finale de la situation bilingue en est un trait général et permanent ». La sociolinguistique dite « périphérique », principalement représentée par les auteurs catalans et occitans, reconnaît également que la substitution d'une langue à une autre est l'une des issues possibles de la situation diglossique, mais affirme qu'elle n'est pas la seule, puisque l'on peut, par la « normalisation », rétablir la langue dominée dans toutes ses fonctions. La même école vise aussi à mettre en évidence une dynamique. Mais alors que la problématique d'A. Martinet ne se préoccupe que d'aboutir à une explication appuyée sur des descriptions considérées comme objectives, la sociolinguistique périphérique se veut dénonciatrice : elle revendique

« une prise en compte centrale de l'inégalité, de la dominance, que masque l'identification classificatoire des fonctions. La répartition des usages n'est qu'un moment d'un processus. Contre un modèle statique, il s'agit de mettre en évidence une dynamique : celle de la minoration, de l'exclusion et de la substitution[32] ».

Il n'est plus ici question d'objectivité, puisque la substitution de langue est « perçue comme un scandale » et que « la mise en évidence de la dominance linguistique se développe fondamentalement du point de vue de la langue dominée ». C'est ce qu'en d'autres termes, Kremnitz formule comme « la rupture entre linguistes observateurs et linguistes “natifs” ou engagés, c'est-à-dire membres de la société où la diglossie a sa place ».

La situation du breton, si elle est souvent présentée d'un point de vue politique en termes de dénonciation ou de revendication, n'a pas à ce jour, à la différence de l'occitan, suscité une importante production scientifique ni en termes de diglossie, ni sous l'angle de la sociolinguistique, ni, a fortiori, du point de vue d'une sociolinguistique périphérique. Deux auteurs bretons en tout cas, considérant le faible développement des recherches en sociolinguistique sur le cas du breton qui font que l'on répète sans cesse les mêmes généralités sur le changement de langue, refusent de se « transformer en militant(s) de la langue[33] ». Pour J. Le Dû et Y. Le Berre, c'est « au plan de la réalité manifeste » que doit se situer prioritairement la démarche de la sociolinguistique, afin de décrire les données observables, soulignent-ils également, « à l'aide de méthodes inspirées, en l'occurrence, de celles de la sociologie ». Leur position est formelle : la sociolinguistique n'a pas à être interventionniste. Il s'agit là d'une critique implicite des positions considérées comme idéalistes de la sociolinguistique périphérique.

Le recours nécessaire à l'histoire pour comprendre la substitution

Les faits que nous allons, pour notre part, présenter dans ce livre pourront-ils être considérés comme une contribution suffisante à l'exploration de la réalité manifeste ? Il est certain que bien des recherches pourraient et devraient être menées sur la pratique du breton : nous ne disposons pas, en particulier, d'enquêtes sociolinguistiques approfondies sur les usages linguistiques actuels et passés dans telle ou telle localité ni d'historiques du comportement linguistique des individus[34]. À tout le moins, le corpus que nous analyserons constituera l'inventaire aussi exhaustif que possible du matériau disponible en l'état.

Mais cet inventaire ne suffit pas. Puisque substitution ou changement de langue il y a, il faudra bien l'expliquer. Or, une telle explication ne peut pas seulement prendre en compte l'état actuel de la langue et des pratiques linguistiques. C'est en l'inscrivant dans l'histoire que nous pourrons espérer parvenir à la compréhension des phénomènes dont nous observons aujourd'hui l'aboutissement. Il nous faut en quelque sorte inventer une sociolinguistique historique[35]. Sans histoire, la sociolinguistique ne peut proposer aucune explication satisfaisante des transformations qui ont fait passer le breton de la situation de langue majoritaire à celle de langue minoritaire sur son propre territoire.

Il s'agira donc, et contrairement à une pratique courante de situer les constats que nous aurons opérés précédemment dans le contexte de leur époque. La pratique du breton ne peut être isolée de l'ensemble des données historiques qui ont marqué la Basse-Bretagne depuis la Révolution. Il est même probable que certains événements ont eu une influence décisive sur son devenir. Il ne s'agit évidemment pas, pour expliquer la régression de son usage, d'établir par une sorte de procédé mécaniste une relation de cause à effet entre, d'une part, l'évolution de la société bretonne dans ses diverses composantes, et, d'autre part, l'évolution de la pratique du breton. de changements de langues, d'autres chercheurs ont précisément dénoncé le danger de « schématisme économiste caractérisé par le postulat erroné de liens directs, linéaires, immédiats, entre tout fait social, en particulier ici les maniements langagiers, et la structure économique de la société, les rapports de production[36] ».

Christian Baylon aussi, après avoir fait l'inventaire des travaux consacrés depuis 1938 au parler de Beuil, une petite communauté rurale de l'arrière-pays niçois, considéré comme un îlot de conservatisme linguistique en voie de disparition, considère que

« le linguiste doit faire appel à la science du langage, à la géographie, à la démographie, à l'économie, à la politique, pour tenter de rendre compte de l'évolution d'un parler, c'est-à-dire d'un fait relevant de la “microsociolinguistique”. Mais ce n'est qu'en tenant compte aussi des facteurs et en construisant des “théories-passerelles” entre toutes les disciplines impliquées qu'il pourra espérer parvenir à une explication satisfaisante de la mort des langues[37] ».

Pour ce qui est du breton, on n'en est pas encore à son acte de décès. Il n'en faut pas moins expliquer pour quelles raisons sa pratique a régressé au point où elle en est aujourd'hui. Au minimum, nous pouvons affirmer que l'évolution s'est faite parallèlement aux autres mutations ou transformations intervenues dans la région. Il importe dès lors de rappeler, ne serait-ce que succinctement, le contexte — économique, social, politique, etc. — qui caractérise chacune des périodes que nous allons prendre en compte. Il convient aussi de mentionner, en complément des enquêtes ponctuelles décrites précédemment, un certain nombre de faits parmi les plus significatifs survenus à chaque époque, concernant la langue bretonne elle-même, son usage social ou les différents modes de son expression (littérature, presse…). Ce n'est qu'ensuite que nous pourrons repérer les causes et les facteurs de l'évolution en cours.

Être bretonnant, aujourd'hui n'a pas du tout la même signification qu'au siècle dernier. Cette publication en ligne s'articulera donc en trois parties :

Les évolutions de la limite linguistique

Encore une précision concernant le cadre géographique de notre recherche : on l'aura compris, il s'agit de la Basse-Bretagne, c'est-à-dire de la zone que l'on considère depuis l'époque moderne comme celle où se parle le breton. Les limites en sont tracées, depuis l'enquête de Paul Sébillot en 1886[38], par ce qu'on appelle la frontière linguistique : celle-ci s'étend de Plouha, au nord, à l'embouchure de la Vilaine, au sud, incluant Mûr-de-Bretagne dans le centre. En réalité, la frontière n'a jamais été stable, ayant subi des variations avant Sébillot et ayant continué à en subir depuis, jusqu'à la période actuelle y compris[39]. C'est cependant cette limite qui, par commodité, nous servira de référence tout au long de la thèse[40].

Notes

[1] Exemples d'enseignes de magasin :

– bars, cafés : le « Gwell mad » à Bannalec ; le « Breiz-Izel », le « Jabadao », le « Lak atao », à Brest ; « Ty ar pesketer » à Crozon ; « Ty chouchen » à Loctudy…

– audiovisuel : « Radio Sell » à Brest ; « Al lutig » à Lampaul-Plouarzel

– dépannage auto : « Breiz Remorquage » à Brest

– librairies : « Ar Bed Keltiek » à Brest et Quimper, « Ker Ys » à Morlaix, « Barzaz Breiz » à Pont-L'Abbé…

– vêtements pour enfants : « Babig koant » à Saint-Renan.

Relevés personnels et dans les pages jaunes de l'annuaire téléphonique du Finistère.

[2] Exemples relevés sur la commune de Carantec : « Ker Jeanne », « Bro Nevez », « Amzer zo », « Didrous », Ty mammig », « Ti mam-ich », « Avel Kornog », « Taol Avel », « Mouez an Dour », « Liorz an eol », « Goudor an Avel », « Villa Ty-Nod », « Ar Vriniquet », « Ar lochen valan », « Picou Panez », « Ker By », etc...

Relevé effectué par Mme Marie-Anne Guéguen-Porzier, en mars 1991.

Noms de résidences, à Brest : « Ker-Digemer », « Ker-Gwenn », « Ker-Heol »… Relevé dans l'annuaire téléphonique du Finistère.

[3] Bateaux inscrits à la vente des 9 et 10 août 1990 : « Atlantel », « Ar-Zantez », Gwaien », « An diou bleizi » (sic), « N'holl zent », « Sant Erwan », « Traezh Aour », à Loctudy ; « Eon an Hent », « Mab ar Moor », à Penmarc'h ; « Pena-Wouez », « Breizh-Izel », « Frankiz », au Guilvinec ; « Sant-Julian », « Bugale San Yan », « Lapart Bihen », « Pors Melen », « Dalch mad bihen », etc., à Douarnenez.

D'après « Ouest-France », 8 août 1990, p. 12.

Au port de plaisance du Moulin Blanc, à Brest, nous avons nous-mêmes relevé, le 11 novembre 1990, les noms suivants : « Araog atao III », « Pen Baz », « Goanag », « Tann avel », « Neizig baradoz », « Santez Anna », « Edan Mor », « Stulten »…

[4] Fin 1975, la société Sony, par exemple, a fait une campagne de publicité pour ses téléviseurs, affirmant : « rouez ar postou -tele-liou gwenn-mad warno ar gwenn ha du-mad an du » (rares sont les postes de télévision couleur sur lesquels le blanc est bien blanc et le noir bien noir). Voir : R. (A.). - Les Japonais ont-ils les yeux moins bridés que les Français ? - LE PEUPLE BRETON, n° 146, janvier 1976, p. 12, ill.

Nous aurons, cependant, l'occasion d'observer que la fonction de la publicité en breton n'est pas la même aujourd'hui qu'il fut un temps. Il s'agit toujours de vendre. Mais une publicité rédigée en breton cherche désormais à attirer l'attention en jouant sur l'originalité.

[5] En 1990, par exemple une manifestation a rassemblé environ 1 500 personnes, à Landerneau, le 9 juin, pour réclamer justice en faveur des écoles « Diwan ». En février, une autre manifestation avait réuni 300 à 400 manifestants à Vannes pour soutenir la grève de la faim menée pendant 39 jours par Yannig Baron pour obtenir des postes d'enseignants de breton en Morbihan. D'autres rassemblements pour la langue bretonne ont encore eu lieu en mars à Rennes, à l'occasion du Congrès du PS ; en décembre à Brest, à l'initiative de « Stourm ar Brezhoneg », pour revendiquer une chaîne de télévision en breton, etc.

[6] Daniel BAGGIONI. La langue nationale. Problèmes linguistiques et politiques. LA PENSÉE, n° 209, janvier 1980, p. 39-40.

[7] Youenn Bodennec au meeting Diwan de Landerneau. Cité dans : OUEST-FRANCE du 11 juin 1990.

[8] Jorj GWEGEN. La langue bretonne face à ses oppresseurs. Quimper : Nature et Bretagne, 1975, p. 70.

[9] Riccardo PETRELLA. La renaissance des cultures régionales en Europe. Paris : Éd. Entente, 1978. 317 p., c.

[10] Per DENEZ. La langue bretonne. Mémoire de la répression. In : Ving-cinq communautés linguistiques de la France. Tome 1/sous la direction de Geneviève Vermes. Paris : L'Harmattan, 1988, p. 123.

[11] Fañch MORVANNOU. Le breton, jeunesse d'une vieille langue/Préface de R. Lafont. Brest : Presses populaires de Bretagne, 1988. 87 p., ill.

[12] Jorj GWEGEN. - La langue bretonne…, op. cit., p. 4 de couverture.

[13] Minorités nationales en France. Les Temps modernes, n° 324-326, août-septembre 1973, 555 p.

[14] Henri GIORDAN. Démocratie culturelle et droit à la différence. Rapport au Ministre de la Culture. Paris : La Documentation française, 1982, p. 43.

[15] Michel TOZZI. Apprendre sa langue. Paris : Syrons, 1984, p. 96.

[16] Riccardo PETRELLA. - La renaissance des cultures régionales…, op. cit., p. 256-258, notamment.

[17] Cette estimation figure dans le catalogue d'une exposition sur les « livres d'enfants dans les pays celtiques », organisée par la Bibliothèque de Cologne, et ensuite présentée à la Maison de la Culture de Rennes, puis à celle de Saint-Brieuc, en 1987.

[18] Correspondance générale de Prosper Mérimée/rassemblée et classée par Maurice Parturier. Paris : Plon, 1934. La citation est extraite d'une lettre adressée par Mérimée à Requien, le 12 janvier 1836, publiée p. 6-7 de l'année 1836. Cité par : F. Morvannou. Le breton, jeunesse d'une vieille langue…, op. cit., p. 19.

[19] Per DENEZ. La langue bretonne, mémoire de la répression…, op. cit., p. 106 et 132.

[20] Yann-Ber PIRIOU. Usage spontané et usage littéraire du breton. LES TEMPS MODERNES, n° 324-326, août-septembre 1973, p. 195.

[21] Jean LE DU et Yves LE BERRE. Contacts de langues en Bretagne. Travaux du Cercle Linguistique de Nice, n° 9, 1987, p. 31.

[22] Foued LAROUSSI et Jean-Baptiste MARCELLESI. Le français et les langues en France. LA PENSÉE, n° 277, septembre-octobre 1990, p. 46.

[23] Joshua A. FISHMAN, Michael GERTNER, Esther LOWY, William MILAN. Maintien des langues, « renouveau linguistique » et diglossie aux États-Unis. LA LINGUISTIQUE, vol. 18, n° 1, 1982, p. 48.

[24] Wiliam F. MACKEY. Bilinguisme et contact des langues. Paris : Klincsieck, 1976, p. 442. D'autre part, une question semblable n'ayant pas été posée dans le passé, nous manquerions de points de comparaison. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas commencer…

[25] William MACKEY. Bilinguisme et contact des langues…, op. cit., p. 203.

[26] Jean-Baptiste MARCELLESI. De la crise de la linguistique à la linguistique de la crise : la sociolinguistique. LA PENSÉE, n° 209, janvier 1980, p. 15.

[27] C'est en particulier la terminologie avancée par le parti politique indépendantiste « Emgann », ainsi que par le mouvement revendicatif « Stourm ar Brezhoneg » qui lui est lié, sur la base de l'idée que la Bretagne est elle-même une nation. L'expression a également été proposée dans une perspective radicalement différente, considérant que le breton fait partie du patrimoine national de la France, et qu'il est donc, au même titre que le français ou les autres langues parlées en France, l'une des « langues nationales » de la France… Il arrive aussi, à l'inverse, que l'on entende encore occasionnellement parler de « dialectales » à propos de ces langues. Cette terminologie, en tout état de cause, paraît complètement désuète.

[28] L'approche de Roland Breton, de l'Université de Paris VIII, est convergente. Selon lui, le breton fait partie des 9 langues régionales (LR) qui, sur un total de 74 ou 78 langues différentes parlées en Europe, sont « implantées dans une aire linguistique traditionnelle et compacte » et ne bénéficient même pas d'une reconnaissance administrative de leur aire. C'est ce qui les différencie des langues territoriales (LT) telles que le corse en France, le catalan ou le basque en Espagne, le français du Val d'Aoste en Italie, etc., qui bénéficient quant à elles « d'une reconnaissance statutaire territorialement délimitée ». Roland BRETON. L'approche géographique des langues d'Europe. In : Le plurilinguisme européen = European multilingualism = Europäische Mehrsprachigkeit / publié sous la direction de Claude Truchot. Paris : Champion, 1994, p. 41-68, c.

[29] Charles FERGUSON. Diglossia. WORD, n° 15, 1959, p. 325-340.

[30] André MARTINET. Bilinguisme et diglossie. Appel à une vision dynamique des faits. LA LINGUISTIQUE, n° 1, vol. 18, 1982, p. 10.

[31] Andrée TABOURET-KELLER. Entre bilinguisme et diglossie. Du malaise des cloisonnements universitaires au malaise social. LA LINGUISTIQUE, n° 1, vol. 18, 1982, p. 17-43.

Georg KREMNITZ. Diglossie : possibilités et limites d'un terme. LENGAS, n° 22, p. 199-202.

G. KREMNITZ. Du « bilinguisme » au « conflit linguistique », cheminement de termes et de concepts. LANGAGES, n° 61, mars 1981.

[32] Patrick SAUZET. La diglossie : conflit ou tabou ? LA BRETAGNE LINGUISTIQUE, vol. 5, 1989-90, p. 8. Le modèle statique critiqué est celui de la première sociolinguistique, d'origine américaine.

[33] Jean LE DU, Yves LE BERRE. Contacts de langues en Bretagne…, op. cit., p. 33.

[34] Il serait intéressant de pouvoir disposer pour le breton de monographies rassemblant des données du type de celles qui ont été analysées par Marguerite Gonon, concernant ce qu'elle appelle le patois franco-provençal de Poncins, au cœur de la plaine de Forez. À partir des listes des recensements, cet auteur a répertorié les personnes parlant ou ignorant le patois aux différentes dates de recensement. Marguerite GONON. État d'un parler franco-provençal dans un village forézien en 1974. ETHNOLOGIE FRANÇAISE, tome 3, n° 3-4, 1973, p. 271-286.

[35] A certains égards, Ferdinand Brunot peut être considéré comme ayant esquissé une telle sociolinguistique historique dans sa monumentale « Histoire de la langue française ». Mais ses ouvrages, s'ils fournissent nombre de faits sur la connaissance du français, concernent moins la période contemporaine que les périodes médiévale et moderne. Ils traitent aussi de l'évolution plus proprement linguistique de la langue française. Brunot, d'autre part, ne quantifie guère et il ignore donc les données démographiques. Il n'est pas, enfin, sans parti pris, puisqu'il privilégie les facteurs qui témoignent des progrès de la « francisation ». F. BRUNOT. Histoire de la langue française des origines à nos jours. - Paris : A. Colin, 1966-1972. – 22 vol. Lire également la note 9 dans le chapitre sur le breton devenant langue de la politique pendant la Révolution.

[36] J. LEGRAND. Classes et rapports sociaux dans la détermination du langage. LA PENSÉE, n° 209, janvier 1980, p. 25.

[37] Christian BAYLON. Sociolinguistique. Société, langue et discours. Paris : Nathan, 1991, p. 145.

[38] Paul SEBILLOT. La langue bretonne. Limite et statistiques. REVUE D'ETHNOGRAPHIE, tome V, n° 2, janvier 1886, p. 1-29.

[39] La plus récente enquête de terrain concernant la frontière linguistique est l'œuvre d'une Américaine. Lenora A. TIMM. The shifting linguistic frontier in Brittany. In : Essays in honor of Charles F. Hockett / ed. Frederick B. Agard. Leiden : Brill, 1983, p. 443-457. (Cornell Linguistics Contributions, 4).

Voir sur cette page la carte de l'évolution de la limite linguistique du IXe siècle à la fin du XXe siècle. Source : Atlas d'histoire de Bretagne, dir. Bernard Tanguy et Michel Lagrée. Morlaix, Skol Vreizh, 2002, p. 158-159, carte 72.

[40] Pour plus de précisions, se reporter à notre étude sur la frontière linguistique : BROUDIC, Fañch. À la recherche de la frontière. La limite linguistique entre Haute et Basse-Bretagne aux XIXe et XXe siècles. Brest, Ar Skol vrezoneg, 1995.

La même publication comporte une approche statistique de l'évolution de la population de la Basse-Bretagne du début du XIXe siècle à nos jours. Celle-ci a varié de 950 000 habitants en 1801 à 1 487 000 à la veille de la guerre de 14. Après être tombée à 1 302 000 en 1946, elle est remontée à 1 515 000 à la fin du XXe siècle.

Lorsque nous ferons état de pourcentages de locuteurs dans la thèse, ils seront établis, autant que possible, en rapport avec les chiffres de population de la période considérée.

Pour contacter l'auteur ou pour transmettre un commentaire :

© 2018 - La pratique du breton

Site réalisé avec Webacappella Responsive

Autres sites signalés